- 胃カメラ検査とは

- 胃カメラ検査のメリット

- 胃カメラ検査のデメリット

- 胃カメラ検査を行う医療機関の選び方

- 胃カメラをおすすめする症状

- 胃カメラでわかる(見つかる)病気

- 当院の胃カメラ検査の主な特徴

- 胃カメラ検査の流れや所要時間・注意点

- 胃カメラ検査の費用

- 胃カメラ検査のよくある質問

当院では、吐血などの緊急内視鏡は行っておりません。

胃カメラ検査とは

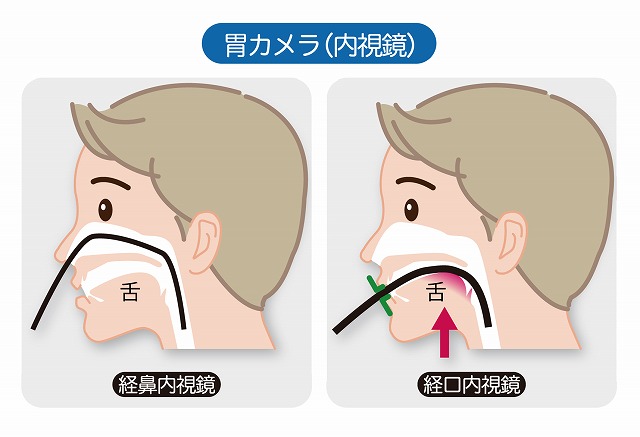

胃カメラ検査とは、口や鼻から極小の内視鏡スコープを挿入し、食道や胃、十二指腸を直接観察する検査です。

胃カメラ検査とは、口や鼻から極小の内視鏡スコープを挿入し、食道や胃、十二指腸を直接観察する検査です。

検査中に病変の疑いが確認された場合には、そのまま病変組織を採取して生検にかけ、詳しく調べることができます。口から内視鏡スコープを挿入する場合を経口胃カメラ検査、鼻から内視鏡スコープを挿入する場合を経鼻胃カメラ検査と言います。

検査時間はいずれの場合も約10(~20)分でとなります。

胃カメラ検査のメリット

胃カメラ検査の主なメリットは、以下になります。

食道・胃・十二指腸の

粘膜の状態を直接確認可能

胃カメラ検査は極小の内視鏡スコープを使って食道や胃、十二指腸の内部を直接観察しますので、微細な粘膜の凹凸や色、模様などを詳細に調べることが可能です。

胃カメラ検査は極小の内視鏡スコープを使って食道や胃、十二指腸の内部を直接観察しますので、微細な粘膜の凹凸や色、模様などを詳細に調べることが可能です。

一方、バリウム検査の場合は、胃の形状や凹凸は確認できますが平坦な病変や色などを確認することはできません。したがって、一般的に胃カメラ検査の方がバリウム検査よりも詳細な検査が可能になります。

微細な病変の発見が可能

胃カメラ検査は1㎜程の微細な病変でも逃さず発見することが可能です。

また、画像のズーム機能を使用することで、病変組織のさらに詳しい状態を観察することもでき、その病変組織が良性か悪性かについても、その場である程度は診断することができます。

食道がんの早期発見が可能

胃カメラ検査では、胃だけでなく食道、十二指腸の状態も観察することができます。従来のバリウム検査では、バリウムが食道内で流動してしまうために食道がんの早期発見が困難でしたが、胃カメラ検査では可能になっております。

胃カメラ検査では、胃だけでなく食道、十二指腸の状態も観察することができます。従来のバリウム検査では、バリウムが食道内で流動してしまうために食道がんの早期発見が困難でしたが、胃カメラ検査では可能になっております。

疑わしい病変組織をそのまま

採取・検査することが可能

胃カメラ検査では、検査で疑わしい病変が発見された際には、そのまま病変組織を採取して生検にかけ、詳しく調べることが可能です。

そのため、迅速な確定診断が可能となっております。

胃潰瘍やポリープ、

がんの早期発見に有効

胃カメラ検査では、食道や胃、十二指腸内炎症や出血、潰瘍、ポリープ、がんなどの病変の有無を詳しく調べることができます。

また、検査中に疑わしい病変が発見された場合には、そのまま病変組織の切除手術を行うことも可能です。

出血が確認された場合には、関連する高度医療機関を紹介させていただきます。

胃カメラ検査で胃がんの

早期発見が可能

日本において胃がんは3番目に多いがんで、死亡率も肺がん、大腸がんに次いで3番目となっております。一方で、近年では、胃がんの主な原因であるピロリ菌の検査技術の発達や、胃カメラ検査による胃がんの早期発見が可能となったことにより、胃がんの死亡率は年々減少傾向にあります。

早期の胃がんは自覚症状がほとんど現れないことから、自身でも気づかないうちに病状が進行し、発見された頃には治療が困難な状況となっているケースも多く見られます。したがって、胃がんの予防や早期発見・治療には、定期的に胃カメラ検査を受診し、常に自身の胃の状態を把握しておくことが重要となります。

胃カメラ検査のデメリット

前述通り胃カメラ検査には様々なメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。胃カメラ検査を実施する際には事前に理解しておきましょう。

バリウム検査と比べて

費用が高い

費用面においては、胃カメラ検査の方がバリウム検査よりも高額となります。保険適用せずに実施した場合では、胃カメラ検査はバリウム検査よりも1万円前後高額になります。

胃の全体像を把握しづらい

胃カメラ検査は内視鏡スコープを使用して胃の内部を観察する検査です。スコープで映し出される範囲は限定されるため、胃の動きや形状など全体像を把握したい場合には、バリウム検査の方が適しています。

麻酔薬の使用による

アレルギー反応を起こす

恐れがある

胃カメラ検査を実施する際には前処置として喉に麻酔処理を行いますが、ごく稀に麻酔薬がアレルギー反応を引き起こすことがあります。頻度は数万人に1人と極めて低いケースですが、過去に歯科治療等で麻酔によるアレルギー反応を起こした経験のある場合には注意が必要です。不安な場合は事前に当院までお申し出ください。

カメラ挿入時に嘔吐反射を

起こす恐れがある

事前に麻酔処理を行ったとしても喉の感覚を完全に無くすことはできないため、喉から内視鏡スコープを挿入する際には、嘔吐反射を起こす恐れがあります。

喉の嘔吐反射が不安な場合には、鼻から内視鏡スコープを挿入する経鼻胃カメラ検査を選択したり、鎮静剤を使用するなどの方法もあります。鎮静剤を使用すると、眠ったようなリラックスした状態で胃カメラ検査を行うことが可能です。

鎮静剤を使用する場合は

移動手段に制限がある

前述通り、嘔吐反射など口から内視鏡スコープを挿入することに不安がある場合には、鎮静剤の使用を推奨しています。鎮静剤を使用することで、眠ったようなリラックスした状態で検査を受けることが可能です。ただし、鎮静剤を使用した場合には、検査後には薬の効果が完全に切れるまで院内にて待機していただく必要があります。また、検査当日は車や自転車の運転はできませんので、ご帰宅の際には電車やバスなどの公共交通機関をご利用くださいますよう、お願いいたします。

胃カメラ検査を行う

医療機関の選び方

消化器内視鏡専門医が

検査を担当している

胃カメラ検査を受ける際は、日本消化器内視鏡学会の認定を受けている消化器内視鏡専門医が在籍しているかどうかを確認しましょう。消化器内視鏡専門医は豊富な経験と卓越した技術により、安心安全で質の高い胃カメラ検査を実施することができます。

胃カメラ検査を受ける際は、日本消化器内視鏡学会の認定を受けている消化器内視鏡専門医が在籍しているかどうかを確認しましょう。消化器内視鏡専門医は豊富な経験と卓越した技術により、安心安全で質の高い胃カメラ検査を実施することができます。

経口胃カメラ検査・

経鼻胃カメラ検査を

選択できる

前述通り、口から内視鏡スコープを納入する経口胃カメラ検査の場合には、嘔吐反射を起こす恐れがあります。一方で、鼻から内視鏡スコープを挿入する経鼻胃カメラ検査の場合には、嘔吐反射の恐れはありません。経口胃カメラ検査と経鼻胃カメラ検査にはそれぞれにメリット・デメリットがありますが、それらを理解した上でどちらの胃カメラ検査も選択できる医療機関を受診すると良いでしょう。

前述通り、口から内視鏡スコープを納入する経口胃カメラ検査の場合には、嘔吐反射を起こす恐れがあります。一方で、鼻から内視鏡スコープを挿入する経鼻胃カメラ検査の場合には、嘔吐反射の恐れはありません。経口胃カメラ検査と経鼻胃カメラ検査にはそれぞれにメリット・デメリットがありますが、それらを理解した上でどちらの胃カメラ検査も選択できる医療機関を受診すると良いでしょう。

検査だけでなく消化器内科の

診療を受けられる

胃カメラ検査を受診する際には、同じ医療機関内で消化器内科の診察や治療が行える医療機関を選択することを推奨しています。同じ医療機関内であれば、検査結果から診察や治療への移行をスムーズに行うことができます。

胃カメラ検査を受診する際には、同じ医療機関内で消化器内科の診察や治療が行える医療機関を選択することを推奨しています。同じ医療機関内であれば、検査結果から診察や治療への移行をスムーズに行うことができます。

胃カメラをおすすめする症状

胃カメラでわかる(見つかる)

病気

当院の胃カメラ検査の主な特徴

鎮静剤によるリラックスした

検査が可能

当院の胃カメラ検査では、鎮静剤の使用を選択できます。

当院の胃カメラ検査では、鎮静剤の使用を選択できます。

ただし、検査で鎮静剤を使用する場合には、検査後に薬の効果が完全に消えるまで、院内のリクライニングシートにて1時間ほど安静状態を保っていただきます。また、検査当日は車や自転車の運転は行えませんので、ご帰宅の際には電車やバスなどの公共交通機関をご利用ください。

経鼻内視鏡検査と

経口内視鏡検査を選択可能

当院の胃カメラ検査では、口から内視鏡スコープを挿入する経口内視鏡検査と、鼻から内視鏡スコープを挿入する経鼻内視鏡検査のどちらも選択することができます。どちらの場合も極小の内視鏡スコープを使用するため、患者様の苦痛を最小限に抑えることができますが、過去に経口内視鏡検査を受診した際に嘔吐反射などを起こしたことで抵抗がある場合には、嘔吐反射の恐れのない経鼻内視鏡検査がお勧めです。

当院の胃カメラ検査では、口から内視鏡スコープを挿入する経口内視鏡検査と、鼻から内視鏡スコープを挿入する経鼻内視鏡検査のどちらも選択することができます。どちらの場合も極小の内視鏡スコープを使用するため、患者様の苦痛を最小限に抑えることができますが、過去に経口内視鏡検査を受診した際に嘔吐反射などを起こしたことで抵抗がある場合には、嘔吐反射の恐れのない経鼻内視鏡検査がお勧めです。

炭酸ガスを使用することで

腹部膨満感を抑制

胃カメラ検査では、胃の内部を詳しく観察するために、空気や炭酸ガスなどを送り込んで胃を膨らませる必要があります。空気を使用すると検査後に腹部膨満感が残り、患者様に苦痛や負担を与えてしまう恐れがありますので、当院では、腹部膨満感を起こさないように炭酸ガスを使用します。

胃カメラ検査では、胃の内部を詳しく観察するために、空気や炭酸ガスなどを送り込んで胃を膨らませる必要があります。空気を使用すると検査後に腹部膨満感が残り、患者様に苦痛や負担を与えてしまう恐れがありますので、当院では、腹部膨満感を起こさないように炭酸ガスを使用します。

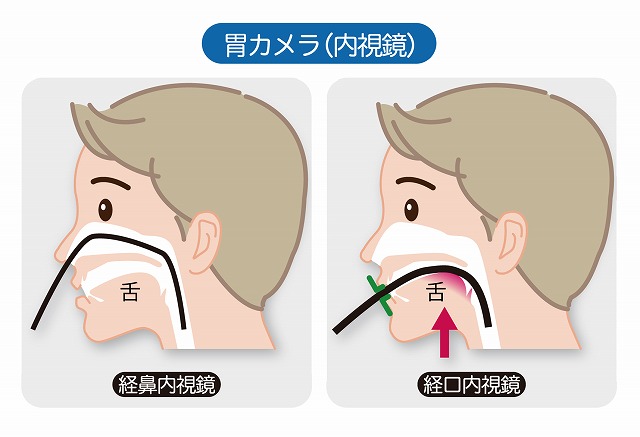

富士フイルム社製の

内視鏡システムを導入

当院では、富士フイルム社製の内視鏡システム「EP-6000 」を導入しております。EP-6000 は、従来の内視鏡システムと比べて高精度な画像検出が可能で、胃粘膜上の微細な病変も見逃すことなく発見することが可能となっております。

当院では、富士フイルム社製の内視鏡システム「EP-6000 」を導入しております。EP-6000 は、従来の内視鏡システムと比べて高精度な画像検出が可能で、胃粘膜上の微細な病変も見逃すことなく発見することが可能となっております。

AI内視鏡システムを導入

当院が胃カメラ検査で使用するカメラは、富士フイルム社製のAI内視鏡システム「CAD EYE」を搭載しております。AIを使った画像認識機能により、上部消化管の微細な胃がんや食道がんの疑いがある組織をリアルタイムに検出することができます。

当院が胃カメラ検査で使用するカメラは、富士フイルム社製のAI内視鏡システム「CAD EYE」を搭載しております。AIを使った画像認識機能により、上部消化管の微細な胃がんや食道がんの疑いがある組織をリアルタイムに検出することができます。

女性医師による胃カメラ

が可能

当院では、女性医師による胃カメラ検査が可能です。女性の患者様の中には男性医師が検査を行うことに抵抗感がある場合もいらっしゃるかと思います。患者様が過度な緊張やストレスなどの負担を負わないよう最大限配慮しておりますので、ご希望の際にはあらかじめ女性医師が外来担当している日時をご確認の上、ご予約ください。

当院では、女性医師による胃カメラ検査が可能です。女性の患者様の中には男性医師が検査を行うことに抵抗感がある場合もいらっしゃるかと思います。患者様が過度な緊張やストレスなどの負担を負わないよう最大限配慮しておりますので、ご希望の際にはあらかじめ女性医師が外来担当している日時をご確認の上、ご予約ください。

条件が合えば初診当日に

検査が可能(お電話にてお問い合わせください)

当院では、検査枠の空き状況や患者様が一定の条件を満たした場合には、医師の判断で受診当日の胃カメラ検査が可能です。事前に当院までお電話にてお問い合わせください。

当院では、検査枠の空き状況や患者様が一定の条件を満たした場合には、医師の判断で受診当日の胃カメラ検査が可能です。事前に当院までお電話にてお問い合わせください。

胃カメラ検査の流れや

所要時間・注意点

1検査前日

胃カメラ検査の前日は、21時までに夕食をお済ませください。その後は検査終了まで絶食していただく必要があります。医療機関によっては20時まで、という場合もあるため、受診する際には事前によく確認しておきましょう。

胃カメラ検査の前日は、21時までに夕食をお済ませください。その後は検査終了まで絶食していただく必要があります。医療機関によっては20時まで、という場合もあるため、受診する際には事前によく確認しておきましょう。

なお、水分補給は前日21時以降でも問題はございませんので、その際には水またはお茶で水分補給を行ってください。

その他、現在服用中の薬がある場合には、事前に当院までお申し出ください。

2検査当日

検査当日は、起床後から検査の2時間前まではコップ1杯程度の水による水分補給は可能ですが、その他の飲食は控えてください。

検査当日は、起床後から検査の2時間前まではコップ1杯程度の水による水分補給は可能ですが、その他の飲食は控えてください。

ご来院後は、検査の前準備として薬剤を服用したのち、喉の奥に麻酔処置を行い、検査開始となります。胃カメラ検査自体の所要時間は約10(~20)分になります。ご来院からご帰宅までの院内滞在時間は1~2時間程度となります。

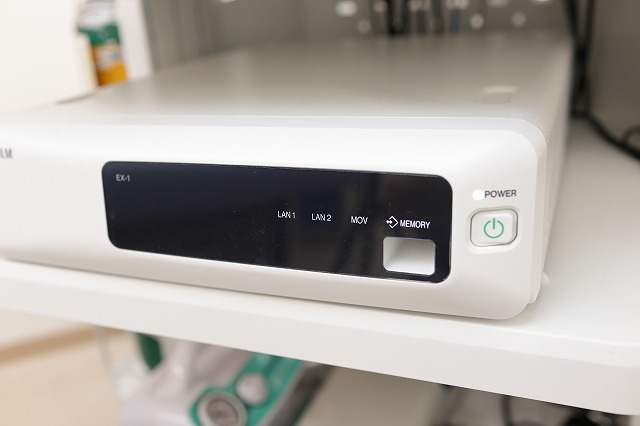

3検査終了後

検査終了後には、麻酔の効果が完全に切れるまで院内にてお休みいただきます。麻酔の効果が切れたことが確認できましたら、医師が検査結果の説明を行い、ご帰宅となります。また、麻酔が切れた後に飲食は可能となりますが、検査当日、飲酒や脂分の多い食事は控えましょう。

検査終了後には、麻酔の効果が完全に切れるまで院内にてお休みいただきます。麻酔の効果が切れたことが確認できましたら、医師が検査結果の説明を行い、ご帰宅となります。また、麻酔が切れた後に飲食は可能となりますが、検査当日、飲酒や脂分の多い食事は控えましょう。

なお、胃カメラ検査中に疑わしい病変を採取した場合には、組織生検を行います。生検を行った場合、検査結果は後日となります。あらかじめご了承ください。

胃カメラ検査の費用

| 1割負担 | 3割負担 | |

| 胃カメラ検査のみ | 約1,500~2,000円 | 約4,500~6,000円 |

| 胃カメラ検査+ 病理組織検査 |

約2,500~4,000円 | 約7,500~12,000円 |

胃カメラ検査の費用相場

― 保険適用で検査を

受けるには?

胃カメラ検査で保険が適用されるケースとしては、何らかの病気の疑いがあったり、他の検査で異常が発見されたなど、医師が胃カメラ検査を必要と判断した場合に限り、適用となります。

従って、現在特に目立った症状が現れていない状態で胃カメラ検査を受診する場合には、自由診療(保険適用外)となります。

胃カメラ検査のよくある質問

胃カメラ検査は辛いと聞きますが、どのくらい負担がありますか?

過去に胃カメラ検査を実施して辛いと感じた患者様の多くは、経口胃カメラ検査の際に起こる嘔吐反射です。しかし、当院ではそのような患者様のために、嘔吐反射の恐れのない経鼻胃カメラ検査を選択することもできます。

また、経口胃カメラ検査の場合でも、当院では鎮静剤を使用することができます。鎮静剤を使用することで、検査中は眠ったようなリラックスした状態で検査を行うことが可能になり、検査の際に生じる苦痛や違和感を軽減することができます。

胃カメラ検査に不安がある方は、事前に当院までご相談ください。

胃カメラ検査で鎮静剤を使用した場合、検査後はどのくらい院内で待機する必要がありますか?

胃カメラ検査で鎮静剤を使用した場合、検査後に薬の効果が完全に切れるまで1時間程度は院内にて安静にしていただきます。そのため、鎮静剤の使用をご希望の場合には、お時間にゆとりを持ってご来院ください。

経鼻胃カメラ検査と経口胃カメラ検査では、どちらが楽ですか?

経鼻胃カメラ検査の最大のメリットは、内視鏡スコープを鼻から挿入することで経口胃カメラ検査の際に起きる嘔吐反射の心配がないことです。以前は経鼻胃カメラ検査は経口胃カメラ検査と比べて画像が荒いことが指摘されていましたが、現在では経口胃カメラ検査と同等の高精細な画像検出が可能となっています。

ただし、もともと鼻腔内が狭く内視鏡スコープを挿入しにくい方や花粉症の方、鼻ポリープを罹患している方などは、経鼻胃カメラ検査を実施できない場合もあります。

当院の胃カメラ検査では、消化器内視鏡専門医、消化器病専門医が検査を担当します。

当院の胃カメラ検査では、消化器内視鏡専門医、消化器病専門医が検査を担当します。